파병을 가서 가장 많이 들린 나라는 오만이라는 나라의 살랄라 지역이다. 한국 사람들에게 오만이란 이름은 꽤 낯선데, 사실 대한민국 국민은 무비자로 갈 수 있을 정도로 우리에겐 퍽 가까운 나라이다. 오만은 인도양을 향해 뻗은 아라비아반도의 동쪽 끝에 위치해있는데, 국토의 80%가 바위산과 사막으로 이루어진 황량한 땅이지만, 바다에 인접한 덕분에 아주 오래전부터 항해술이 발달해 국제교역이 번성했던 곳이라고 한다. 우리가 방문한 살랄라 지역은 몬순 기후의 특징으로 인해 드물게 중동지역에서 푸른 녹지대를 볼 수 있으며, 심지어 중동과는 어울리지 않을 것 같은 코코넛 나무와 바나나 나무가 자라는 환경을 볼 수 있다.

또한 오만은 우리에게도 유명한 신밧드 모험의 출발지인 곳이어서 여러 가지 상상을 자극하는데, 실제 고대 유적의 터들이 남아있는 곳들이 꽤 있어 유적지를 좋아하는 나같은 사람들에게 꽤 매력적인 나라이다.

특히 살랄라 도심 근처에 있는 알 발리드(Al-Balleed)라는 유적지는 중국에서부터 온 동전들이 발견될 정도로 무역이 활발했던 곳이다. 이곳은 철기시대부터 무역으로 중요한 항구도시였으며, 주요 수출품은 유향이었어서 이곳을 유향 유적지라고도 부른다. 유향은 서양과 중동의 교역에서 자주 등장하는 물품인데, 불에 태워서 방향제처럼 사용할 수 있다고 한다. 또한 향로뿐 아니라 약재나 종교적 의식, 방부제 등으로 사용되었다고 한다.

기독교의 이야기 중 아기예수님이 태어났을 때 동쪽에서 온 세 명의 동방박사가 아기 예수께 경배하면서 세 가지 물품을 바치고 갔는데, 그중에 하나가 유향이어서 성경을 접한 이들에게는 꽤 친숙한 이름이기도 하다. 알 발리드는 고대부터 유향의 생산과 무역의 중심지로 중세까지 번영을 누렸는데 ,그 역사가 워낙 오래돼서 구약성경에서도 기록을 찾아볼 수 있다고 한다. 그리고 활발한 무역활동으로 인해 이집트, 로마, 그리스, 아랍, 페르시아의 고대 기록에도 그 흔적을 남기었다. 그래서 이곳 유적지는 2000년 유네스코 세계유산으로 지정되었다고 한다.

유적지로 들어가는 입구. 왼쪽의 글자와 오른쪽의 글자가 상응한다는게 신기했다.

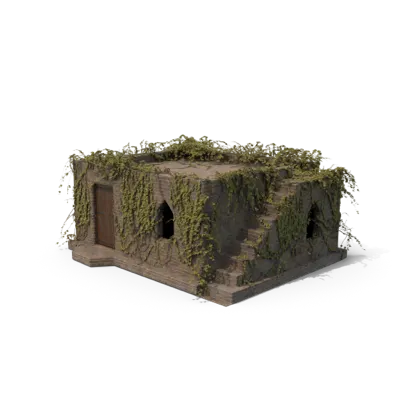

유적지에 도착해서 그곳에 있는 팜플렛과 안내판에 흐릿하게 새겨진 글을 보고 유적지의 모습을 보니 그 번성했던 시기가 머리에 점차 그려졌다. 특히 해안가에 위치하다 보니 일렁이는 파도의 역동적인 모습과 소리 때문에 이곳 바닷가에 어울릴만한 도시를 저절로 상상하게 만들었다.

이곳에 남아있는 유적지들은 모두 그 터만 남아 있고 그 터 넘어선 배경으로 파도가 끊임없이 다가오고 있다.

보통 중동하면 떠오르는 이미지가 워낙 사막과 같은 이미지가 많다 보니 해안가에 있는 유적지의 모습이 특히나 인상적이었는데, 이곳에서 움직이고 있는 자연의 생명력의 흔적들은 무너지고 사라져 버린 인간의 문명과 대비되고 있었다. 색이 빠진 가을날 떨어진 낙엽 같은 유적지를 걸으며 바닷바람을 맞으니 내 눈에 보이던 이 흔적들이 저절로 나에게 질문을 던졌다.

인간의 역사, 인류 문명에서 끊임없이 반복되는 흥망성쇠. 무엇이 있어 발전하고, 무엇이 있어 사라져 가는가.

모든 유적지들은 눈에 보이는 것이 없을지라도 이 질문에 대한 이야기를 담고 있다. 유적지를 바라만 본다고 그 이야기에 대한 답을 들을 수는 없지만 온몸으로 느껴보고 싶어 남은 기둥들을 손으로 만져보고, 가장 높은 고지에서 두 팔을 넓게 벌렸다. 팔을 벌린다고 그 유적지의 전경을 다 이해할 수는 없을 테지만 수천 년의 시간이 지나 아직도 목소리를 자아내는 그 풍경을 품어보고 싶었기 때문이다. 역사책을 보면 언제나 인류문명에서 쌓아 올려진 것은 언젠가 무너지며, 영원한 것이 없었다. 찬란했던 고대의 4대 문명도 제각기 다른 모습으로 사라졌고, 또 새로운 문명들이 생겨난다. 그리고 그 문명들은 우리에게 이야기를, 그리고 흔적들을 남긴다. 그것들로부터 봐야 할 것은, 그리고 볼 수 있는 것은 무엇일까......

여러 가지 상상을 떠올리며 걷다 보니 점차 파도소리가 모든 전경을 압도했는데, 그 모습이 마치 해안가에서 계속해서 밀려오는 파도가 이 쓰러져버린 유적의 뺨이라도 때리며 이제 그만 일어나라고 하는 것 같았다. 이곳이 앞으로 어떻게 번영해 나갈 것인지, 아니면 지금의 모습을 그대로 두면서 시간과 바람에 조금씩 눈에 보이는 것들이 흐려져갈지 나는 모른다. 하지만 분명한 건 수천 년의 이야기는 여전히 지금의 사람들에게 이어져 오고 있고, 우리에게 생각할 것들을 던져준다는 것이었다. 이러한 생각거리들은 나에게 큰 의미가 있었는데, 군대에 들어오기 전까지 나에게 가장 큰 화두가 바로 ‘본질’이었기 때문이다.

대학에서 사회학이라는 학문과, 디자인을 같이 이중전공으로 공부하면서 두 학문 모두 결국 가장 중요한건 본질을 바라볼 수 있는 시선이었다. 내가 공부할 때 내가 봐야 할 본질이라 함은 서로 달라 보이는 현상들 사이에서 그 공통점과 근간이 되는 배경을 뽑아내는 것이었는데, 사회학에서는 그것을 사회학적 상상력, 디자인 쪽에서는 창의력으로 이야기한 것 같다. 두 학문 모두 총체적 사고로써 남들이 뽑아내지 못한 연결고리들을 뽑아내야만 의미 있는 결과물들을 도출해 낼 수 있었기에, 언제나 어떤 책을 읽든, 어떤 이야기를 듣던지 간에 나의 관심은 늘 이 본질에 초점이 잡혀있었다. 그런데 이 먼 중동이라는 나라에까지 와서 역사의 흔적을 보니 어쩌면 여행을 통해 내가 늘 얻고자 갈망했던 본질의 시선을 좀 더 명확하게 얻을 수 있으리라는 생각이 들었다. 지구에 계절의 순환이 있듯이, 인류의 문명에도 순환되는 과정이 있고, 그 모습들과 이야기는 서로 다른 대륙에 다른 형태로 그 흔적들이 남아있다. 그 순환을 내가 온몸으로, 내 두팔로 가장 열정이 넘치는 시기에 가슴에 담을 수 있다면 그때의 나의 시선은 분명 달라져 있을 거라는 생각이 들었다.

찰스 다윈은 만물 학자로서 비글 호를 타고 항해하는 과정을 통해 자신의 경험과 이야기를 자신의 여행지도에 진화론이라는 도착지를 그렸다. 그렇다면 내가 세상을 돌아다니고 그리게 될 수 있는 도착지는 어떤 모습이 될 수 있을까? 아직 쓰이지 않은 이야기를 상상해보며 유적지를 나오는 내내 두근거리는 가슴의 떨림이 느껴졌다. 그리고 그날 밤 내 잠자리 곁에는 세계지도가 펼쳐져 있었다. 그 날밤의 꿈에서 내 눈앞엔 배 한 척이 놓여 있었다.

유적지의 해안가에는 거북이들이 알을 낳은 흔적들이 있다.

거북이들이 알을 낳은 모습은 밋밋한 지면에 꿈틀거림을 보여준다.

유적은 사그러 들지만 순환되는 생명력은 빛을 발한다.